L’atelier Houellebecq à Phuket

Emmanuel Carrère s'exprime sur l'oeuvre et la personnalité de Michel Houellebecq.

I —

Certains des romans de Houellebecq sont écrits à la première personne, d’autres à la troisième. Ces choix de voix narrative qui sont pour moi cruciaux, j’ai l’impression qu’ils ont pour lui peu d’importance. Qu’il y a sans doute, au départ de chaque livre, une raison de commodité technique, ou l’envie de varier, mais que fondamentalement ça lui est égal : c’est quelque chose qui pourrait se décider à pile ou face. L’histoire peut être racontée par son protagoniste (comme c’est le cas dans Extension du domaine de la lutte, Plateforme, La Possibilité d’une île et Soumission) ou par un narrateur anonyme et omniscient (Les Particules élémentaires, La Carte et le Territoire), cela revient au même. La pensée et le style sont les mêmes : ce sont ceux de Michel Houellebecq, immédiatement identifiables et qu’on retrouve, inchangés, dans ses interventions publiques. C’est d’ailleurs pourquoi, quand ce qu’il dit l’expose à un réel danger comme c’est arrivé au moment de Plateforme, il n’a pas la porte de sortie classique consistant à expliquer qu’il est un romancier et que ses propos scandaleux n’expriment pas ses idées, seulement celles de son personnage : personne n’y croirait ; il est bien obligé d’assumer.

II —

J’ai dit que c’était crucial pour moi, cette histoire de première ou de troisième personne. Cela s’explique par une foncière défiance à l’égard de ce que je pense, défiance qui elle-même s’explique par un scrupule d’ordre philosophique, avouable et même honorable — la conscience de mon ignorance : je sais que je ne sais rien, etc. —, mais aussi, mais surtout, par une forme d’incertitude beaucoup plus intime, beaucoup moins confortable et même un peu honteuse, un sentiment d’illégitimité qui me rend par exemple difficile de prendre des positions politiques et que je compte bien creuser un jour, mais ce n’est pas le lieu. Ce que je veux dire, pour aller vite, c’est que j’écris à la première personne parce que je ne me reconnais pas l’accès à l’espèce d’objectivité, d’impartialité qu’implique la troisième. La vérité est hors de ma portée, je peux tout au plus, dans un mélange d’égocentrisme et d’humilité, dire quelque chose de ma vérité — dont j’ai conscience qu’elle est étroite, partielle, soumise à toutes sortes de déterminations dont j’essaye de m’affranchir. C’est mon problème à moi, ce n’est absolument pas celui de Houellebecq. L’identité compacte entre les narrateurs de ses livres et lui-même quand il occupe la place, l’identité non moins compacte entre Houellebecq auteur et Houellebecq personnage public tiennent à une chose très simple : la certitude qu’il a de dire la vérité. Et pas une vérité individuelle, relative, confinée, pas une vérité du fond de la vallée : non, une vérité totale, valable pour tous, une vérité du haut de la montagne, comparable par son envergure panoramique aux « nobles vérités » du Bouddha. Cet homme a observé la vie et dégagé ses lois. Il nous livre ses conclusions — à nous de décider si elles nous paraissent justes, mais lui, il n’a pas de doute là-dessus.

III —

Cette prétention pourrait être celle d’un fou, mais Houellebecq n’est pas fou. Et si tant de gens le lisent, c’est bien sûr parce que ses romans sont passionnants, vivants, impossibles à lâcher, mais aussi, plus profondément, parce qu’ils ont l’impression que ce qu’il dit est vrai.

Avec son habituelle frontalité, il le fait dire lui-même à un de ses personnages, le père de Jed Martin dans La Carte et le Territoire : « C’est un bon auteur, il me semble. C’est agréable à lire, et il a une vision assez juste de la société. » Le père de Jed Martin est un vieil homme amer, qui ne s’intéresse plus à rien. Commentaire de son fils : « Si quelqu’un d’aussi profondément paralysé dans une routine désespérée et mortelle avait remarqué l’existence de Houellebecq, c’est qu’il y avait quelque chose, décidément, chez cet auteur. »

Quelque chose, oui, mais quoi ?

IV —

J’écris ceci à Phuket, en Thaïlande, lieu éminemment houellebecquien où je passe des vacances aussi peu houellebecquiennes que possible. Un ami m’a prêté, dans un coin très tranquille de l’île, une belle maison où j’ai emmené, pour Noël, une tribu consistant en femme, fille de neuf ans, beau-fils de dix-neuf, fils aîné de vingt-neuf avec sa compagne enceinte — car d’ici quelques mois, figurez-vous, je serai grand-père. Famille d’Occidentaux aisés, famille recomposée qui a, comme toute famille, ses secrets et ses amertumes, mais qui tout de même fonctionne plutôt bien, avec tablées rieuses, blagues rituelles, plongeons des petits et grands enfants dans la piscine à débordement. Jeanne, la plus petite, apprend de la cuisinière l’art de faire des sauterelles en feuilles de bananier. Une masseuse vient pour les adultes, mais c’est une aimable matrone qui offre — à nous, en tout cas — des services parfaitement chastes. Je tiens avec plaisir et même une certaine fierté mon rôle de pater familias dans cette idylle. Une de nos blagues rituelles, c’est d’imaginer ce que donneraient ces vacances décrites par Houellebecq, dans son inimitable registre de sarcasme navré. Car nous parlons beaucoup de Houellebecq, nous en parlons même sans arrêt. Je l’ai remarqué depuis longtemps : c’est un exceptionnel déclencheur de discours, et comme j’ai annoncé dès le premier jour que mon devoir de vacances consistait à écrire un article sur lui — une ou deux heures par jour à l’ombre devant l’ordinateur, entre séance de yoga et départ pour la plage — la vie dans notre maison s’est transformée en une sorte d’atelier de discussion sur Houellebecq. J’ai relu avant de partir Les Particules élémentaires et La Possibilité d’une île, j’ai apporté Plateforme qui, ici, s’imposait. C’est le seul de ses livres qu’Hélène, ma femme, n’avait pas lu, elle l’a récupéré dès que j’ai fini de le relire. Rodrigue, son fils, prendra la suite. Quant à Gabriel, mon fils aîné, il n’a pas besoin de le relire : il le connaît littéralement par cœur. Je le savais fan, je ne me doutais pas à quel point. Pour toutes les circonstances de la vie, il a une référence à Houellebecq en magasin. Parle-t-on, je ne sais pas, d’alpinisme, il trouvera moyen de le citer — car le père de Houellebecq, je l’ignorais, a été guide de haute montagne. C’est le problème, en un sens, de notre groupe de lecture : il n’y a personne pour tenir le rôle du procureur, et je sais que pour finir il va m’échoir car, si j’admire Houellebecq, je n’en pense pas que du bien (mais ça : plus tard).

V —

« C’est quoi, m’a demandé Gabriel, ton angle ? » J’ai d’abord pensé, parce que c’est mon habituelle façon de faire, à quelque chose comme « Houellebecq et moi ». Cela implique de creuser un sentiment pénible, qui est l’envie. Entendons-nous : si on me proposait d’échanger ma place dans la vie contre celle de Houellebecq, je garderais sans hésiter la mienne — d’une façon générale, cette place me convient et je m’aperçois avec plaisir que plus le temps passe moins je suis enclin à en désirer une autre. Mais si je parle à titre professionnel, il faut tout de même avouer que, pour un écrivain français de ma génération, Houellebecq est un sérieux caillou dans la chaussure, et un caillou qu’on n’avait pas vu venir. Je me rappelle, dans les années 1990 : les poissons qui nageaient dans le même bocal que moi, c’étaient des gens comme Echenoz, les frères Rolin, Marie NDiaye, Jean-Philippe Toussaint, et Pierre Michon dans le rôle du génie déchiré. On s’aimait plus ou moins, on était tranquilles. Et puis est arrivé cette espèce de Droopy cannibale (l’expression est de Philippe Lançon, elle m’a marqué) qui ne recherchait pas du tout notre amitié, qui en deux ou trois livres est devenu dans le monde entier l’écrivain le plus célèbre, d’une célébrité qui n’existait plus depuis au moins Sartre, et certains d’entre nous essayaient bien de se dire que c’était une baudruche, un symptôme, une mode qui passerait comme le café, il était bien évident que cette position n’était pas tenable, qu’« il y avait quelque chose, décidément, chez cet auteur », comme le dit sobrement le père de Jed Martin. C’est un peu, je pense, l’effet qu’a dû produire l’apparition de Céline sur les bons écrivains français des années 1930. (Il y a des traits communs : une personnalité globalement noire, traversée par de bouleversants éclairs de pitié ; la transformation physique d’un garçon à peu près présentable en une espèce de Diogène en canadienne ou en parka, ayant rompu toutes les amarres avec la bienséance et malgré ou à cause de cela prenant toute la lumière, éclipsant tout le monde : une star, en somme, une vraie.)

VI —

Un autre angle, moins corporatiste, serait de se demander simplement : ce que dit Houellebecq — de la société occidentale, de l’histoire universelle, de la nature humaine : cet auteur ne manque pas d’ambition —, c’est passionnant, d’accord, et tout le monde, si désagréable que ce soit, a envie de le lire. Mais est-ce que c’est vrai ?

VII —

« C’est une chose curieuse, le désir de connaissance. Très peu de gens l’ont, vous savez, même parmi les chercheurs. Pourtant c’est terriblement important dans l’histoire de l’humanité. On pourrait imaginer une fable dans laquelle un tout petit groupe d’hommes — au maximum quelques centaines de personnes à la surface de la planète — poursuit avec acharnement une activité très difficile, très abstraite. Ces hommes restent à jamais inconnus du reste de la population ; ils ne connaissent ni le pouvoir ni la fortune ni les honneurs ; personne n’est même capable de comprendre le plaisir que leur procure leur petite activité. Pourtant ils sont la puissance la plus importante du monde et cela pour une raison très simple, une toute petite raison : ils détiennent les clés de la certitude rationnelle. Tout ce qu’ils déclarent comme vrai est tôt ou tard reconnu tel par l’ensemble de la population… À ce besoin de certitude rationnelle, l’Occident aura finalement tout sacrifié : sa religion, son bonheur, ses espoirs et en définitive sa vie. C’est une chose dont il faudra se souvenir lorsqu’on voudra porter un jugement d’ensemble sur la civilisation occidentale. » (La Possibilité d’une île)

Porter un jugement d’ensemble sur la civilisation occidentale, c’est bien le projet de Houellebecq. Il le mène à bien en usant de certitudes rationnelles, étayées par une très vaste information, et il n’est pas impossible que tout ce qu’il déclare comme vrai soit tôt ou tard reconnu tel par l’ensemble de la population. Max Planck disait ça : une vérité nouvelle ne s’impose pas en convainquant ses adversaires, mais quand ses adversaires sont morts, remplacés par une nouvelle génération pour qui cette vérité va de soi. C’est ce qui est en train de se passer avec Houellebecq, j’ai l’impression. Et même s’il se trompe dans ses prédictions, ce qui est en tout cas certain, c’est que si nous avons des descendants et que ces descendants veulent savoir ce que vivait et pensait l’humanité occidentale au tournant du troisième millénaire, c’est lui qu’ils devront lire.

VIII —

Dans Ennemis publics, sa correspondance avec Bernard-Henri Lévy, Houellebecq dès la première lettre pose comme une prémisse indiscutable que « nous avons ceci en commun d’être des individus parfaitement méprisables ». C’est un passage très marrant parce qu’on imagine Bernard-Henri Lévy lisant ça, s’étranglant, tenté de répondre : « Enfin ! Mon cher Michel ! Parlez pour vous », et finalement n’osant pas, parce qu’il a peur comme tout le monde de se retrouver vertueux, pompeux, ringardisé face à Houellebecq, comme Guy Béart face à Gainsbourg dans une fameuse émission de Pivot.

Jamais je n’ai trouvé Houellebecq méprisable. Il serait plus juste de le définir comme se définit son alter ego Daniel1 dans La Possibilité d’une île : « Sur le plan intellectuel, je me situais légèrement au-dessus de la moyenne, et sur le plan moral j’étais semblable à tous : un peu sentimental, un peu cynique, comme la plupart des hommes. J’étais seulement très honnête, là résidait ma spécificité : j’étais par rapport aux normes en usage dans l’humanité d’une honnêteté presque incroyable. » (C’est pourquoi le récit de vie de Daniel1 est considéré par les historiens comme le rapport le plus exact et fiable sur ce qu’a été l’espèce humaine vers sa fin.)

IX —

« Des espions, des traîtres, dans l’histoire humaine, il y en avait déjà eu – pas tant que ça d’ailleurs, juste quelques-uns, à intervalles espacés, c’était plutôt remarquable dans l’ensemble de constater à queI point les hommes s’étaient comportés en braves bêtes, avec la bonne volonté du bœuf grimpant joyeusement dans le camion qui l’emmène à l’abattoir » (La Possibilité d’une île, encore).

Un espion, un traître qui mange le morceau : voilà comment se voit Daniel1, voilà comment se voit Houellebecq. On peut le voir aussi comme un extraterrestre qu’on aurait envoyé sur Terre pour établir un rapport sur la façon dont pensent et vivent les êtres humains, et qui aurait adopté la couverture d’un homme moyen en tout.

Je me rappelle, quand j’étais jeune et passionné de musique classique, avoir demandé conseil à un vendeur particulièrement compétent de la FNAC sur le choix d’un enregistrement — je crois d’une Passion de Bach. Après avoir sorti plusieurs versions, détaillé les mérites et les points faibles de chacune, il avait eu cette phrase extraordinaire : « Celle-là, pour qui recherche la qualité moyenne, c’est bien. » L’idée qu’à prix égal on puisse délibérément rechercher la qualité moyenne m’avait beaucoup amusé, mais c’est exactement ce que fait Houellebecq. On l’observe dans ses choix de vie qui, même depuis qu’il est devenu riche, récusent toute forme de glamour ou d’élitisme. Et on l’observe dans chaque page de ses livres, dans sa fidélité obstinée, ascétique, à une expérience moyenne de l’existence — moyen, dans sa pensée, équivalant à vrai.

X —

Pour en rester à l’art lyrique : le style de son rapport s’apparente au célèbre passage de Tolstoï où une représentation d’opéra est décrite du point de vue de quelqu’un qui ne connaît pas les conventions de l’opéra et n’est pas sensible à la musique. Tout paraît arbitraire, absurde, à qui ne participe pas. Tout finit par s’écrire en italiques, comme ceci, par exemple, dans Les Particules élémentaires : « Même si ces notions nous paraissent aujourd’hui difficiles à comprendre, il faut se souvenir de la place centrale qu’occupaient pour les humains de l’âge matérialiste les concepts de liberté individuelle, de dignité humaine et de progrès. »

(C’est ainsi, d’ailleurs, que nous imaginons nos vacances décrites par Houellebecq : « Nous passions ce qu’il est convenu d’appeler une excellente soirée. »)

XI —

La sociologie est une discipline magnifique, souvent desservie par le manque de talent des sociologues, et comme elle ne requiert pas de compétence particulière en dehors du goût d’observer, un bon romancier peut y briller. Ça a été le cas de Pérec au temps des Choses. Extension du domaine de la lutte a repris le flambeau, en décrivant avec précision et cruauté le monde de l’entreprise, la compétition sans frein sur le terrain professionnel mais aussi sexuel. Cette description-là, celle de la misère sexuelle en économie de marché, a constitué la marque de fabrique de Houellebecq. C’est en partant de ce camp de base qu’il a continué à monter, élargi sa vision à une vaste analyse du moment historique que nous vivons, et qu’il identifie comme la fin de l’espèce humaine, du moins sous la forme que nous connaissons. C’est la plus incertaine de ses thèses, c’est aussi la plus audacieuse et selon moi la plus puissante. C’est elle qui fait, toujours selon moi, des Particules élémentaires et de La Possibilité d’une île ses deux plus grands livres, les deux livres de lui qui me rendent jaloux. Et je sais exactement de quoi je suis jaloux : pas du succès planétaire de leur auteur ni de son aura de rock star, mais de l’état qu’il a dû connaître dans les semaines où il a achevé ces deux livres — l’un en Irlande, l’autre en Andalousie. Solitude, surchauffe mentale, voisinage de la folie et en même temps calme absolu, lucidité absolue, certitude d’avoir accompli quelque chose d’immense et de déchirant, d’avoir dit sur l’homme quelque chose qui n’a jamais été dit, en tout cas pas comme ça, et qui n’est pas seulement neuf mais vrai.

(Cf la phrase célèbre d’un universitaire notant une thèse : « Il y a dans ce travail des choses neuves et justes, malheureusement les choses justes ne sont pas neuves et les choses neuves ne sont pas justes. » On ne peut pas dire ça de Houellebecq.)

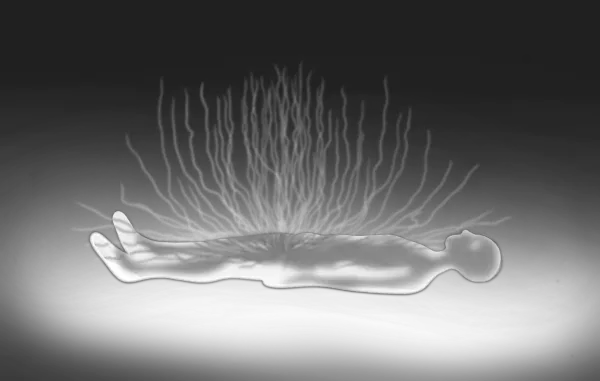

Cette façon tellement calme, tellement triste, de prendre congé de l’espèce humaine, « espèce douloureuse et vile, à peine différente du singe, mais qui portait en elle tant d’aspirations nobles… espèce d’un égoïsme illimité, parfois capable d’explosions de violence inouïes mais qui ne cessa jamais pourtant de croire à la bonté et à l’amour », c’est ce qui m’impressionne et me touche le plus, chez Houellebecq. On est loin de tout cynisme, il y a une gravité, une pitié, qu’on ne retrouve pas au même degré dans les livres suivants — plus faciles, plus malins, mais comme il le dit lui-même : « Les gens se font connaître par une ou deux productions talentueuses, pas plus, c’est déjà suffisamment surprenant qu’un être humain ait une ou deux choses à dire, ensuite ils gèrent leur déclin plus ou moins paisiblement, plus ou moins douloureusement, c’est selon. »

XII —

Toujours selon Gabriel, l’idée centrale de Houellebecq, c’est que la liberté dont nos sociétés ont fait leur valeur absolue n’est au fond pas du tout une bonne affaire. Elle nous rend malheureux, irrémédiablement. D’où, parfois, la nostalgie de servitudes anciennes, qui créaient un cadre, du lien, de la communauté. Ainsi (c’est moi qui ajoute cette référence), dans la cruelle Russie d’aujourd’hui, beaucoup regrettent et idéalisent le souvenir cendreux de l’Union soviétique : on vivait mal, c’est sûr, mais on était tous plus ou moins à la même enseigne et on se tenait chaud, au fond des cuisines d’appartements communautaires. Houellebecq, cependant, n’est pas un nostalgique. Il va beaucoup plus loin que ça. La liberté poussée à son extrémité, soit le libéralisme sans frein, la guerre de tous contre tous, en somme le monde où nous vivons, c’est selon lui quelque chose de si atroce que, par comparaison, tout vaudrait mieux. Tout, à commencer par ce que nous identifions comme les plus graves menaces, tout ce qui nous fait le plus peur : le fondamentalisme musulman, le clonage. Ça nous fait peur, mais si on y réfléchit honnêtement, dit Houellebecq, ce ne serait peut-être pas plus mal. Peut-être même que ce serait plutôt mieux. On déposerait le fardeau, enfin on soufflerait.

XIII —

Après avoir lu La Carte et le Territoire, j’ai envoyé à Houellebecq une lettre où je déplorais qu’il ait mis dans ce livre « trop d’humour ». Lui-même en fait état dans une interview, que mon fils Gabriel a évidemment lue. Gabriel proteste fermement contre ce conseil implicite (« Enfin ! Mon cher Michel ! Un peu de sérieux. ») et je m’en voudrais de tenir le rôle ingrat du contempteur de l’humour. Cependant, je cite Houellebecq lui-même — dans Les Particules élémentaires : « L’humour ne sauve pas : l’humour ne sert en définitive à peu près à rien. On peut envisager les événements de la vie avec humour pendant des années, parfois de très longues années, dans certains cas on peut adopter une attitude humoristique pratiquement jusqu’à la fin ; mais en définitive la vie vous brise le cœur. Quelles que soient les qualités de courage, de sang-froid et d’humour qu’on a pu développer tout au long de sa vie on finit toujours par avoir le cœur brisé. Alors on arrête de rire. Au bout du compte il n’y a plus que la solitude, le froid et le silence. Au bout du compte il n’y a plus que la mort. »

Et, plus loin dans le même livre, pour expliquer les limites de Molière : « Il est vrai que Molière œuvrait dans le comique, et c’est toujours le même problème, on finit toujours par se heurter à la même difficulté, qui est que la vie, au fond, n’est pas comique. »

XIV —

Houellebecq, qui n’aime ni le Christ ni Nietzsche, dit que son homme, c’est Schopenhauer — que je me suis mis à lire à la fois sous son influence et sous celle de mon ami Hervé Clerc. Schopenhauer, comme lui, est un écrivain extraordinaire, un penseur d’un pessimisme radical, et comme lui il se fait du monde une conception globale. Rien n’échappe à son investigation ni à son dégoût, mais il a des points aveugles qui s’expliquent aisément — un peu trop aisément, et c’est dommage pour un penseur — par sa biographie. Sa mère était une femme frivole et froide, lui-même n’a jamais eu de succès auprès des femmes, il en a donc conclu que les femmes étaient dans leur ensemble frivoles et froides et qu’il fallait se féliciter de n’avoir pas de succès auprès d’elle. Houellebecq, tout le monde le sait, a eu pour mère une soixante-huitarde aussi égoïste qu’hédoniste, elle l’a abandonné enfant, il a fait d’elle, dans Les Particules élémentaires un portrait cruel et elle, à son tour, s’est vengée dans un livre que personne n’a lu. De cette expérience malheureuse, mais parti — culière, il tend comme Schopenhauer à tirer des conclusions à la fois accablées et universelles, et je pense qu’on peut avoir des rapports entre les êtres humains une vision un peu plus chaleureuse sans pour autant trahir la vérité. Cependant, Houellebecq n’ignore pas la possibilité de l’amour. Il dit qu’il est rare, qu’il est encore plus rare qu’il dure, qu’il cause de grandes souffrances, mais il ne va pas jusqu’à dire qu’on gagne à ne pas le connaître. Il dit qu’il a existé, autrefois, sous une forme oblative qui ne nous est plus vraiment compréhensible (À propos de la grand-mère des Particules élémentaires : « Un examen tant soit peu attentif de l’humanité doit nécessairement prendre en compte ce type de phénomènes. De tels êtres humains, historiquement, ont existé. Des êtres humains qui travaillaient toute leur vie, et qui travaillaient dur, uniquement par dévouement et par amour. En pratique, ces êtres humains étaient généralement des femmes. ») Il dit qu’aujourd’hui encore, on rencontre des femmes capables d’amour et que quand on a cette chance il ne faut pas la manquer (mais on la manque). Hélène vient de terminer Plateforme, qui en plus de lui plaire beaucoup l’a étonnée. Elle se rappelait les remous qui ont entouré sa parution, elle ne se rappelle pas qu’on ait souligné à l’époque combien ce livre était émouvant, sentimental, presque fleur bleue. Gabriel, Rodrigue et elle, en chœur, s’indignent qu’on puisse traiter Houellebecq de misogyne. Il est misanthrope, ça oui, en ce sens qu’il n’a aucune illusion sur l’être humain ; il est misandre certainement, sachant par expérience combien le mâle est veule et égoïste, mais misogyne, non. Il estime, au contraire, et peint avec une poignante délicatesse ces femmes lucides, graves, généreuses, capables d’aimer en sachant d’avance cet amour condamné : Annabelle et Christiane, l’adorable partouzeuse, dans Les Particules élémentaires ; Isabelle dans La Possibilité d’une île ; Valérie dans Plateforme. Les trois premières se suicident, la quatrième est tuée dans un attentat terroriste. Michel, le narrateur de Plateforme, ne s’en console pas, mais on peut être certain que si Valérie avait vécu il aurait au bout de quelques années cessé de la désirer et que l’amour serait mort, laissant chacun à sa solitude, à son sentiment d’échec et de désespoir. Tout de même, l’amour a existé : Michel le paie cher, mais il a connu ce que la vie peut offrir de meilleur.

XV —

La première des quatre nobles vérités bouddhistes, c’est que la vie des hommes n’est que souffrance : Houellebecq illustre cette vérité avec une éloquence sans pareille. Sur les deux suivantes, qui concernent les causes de la souffrance, il semble d’accord aussi. Mais sur la quatrième, le moyen de remédier à la souffrance, il est sceptique. À la fin de La Possibilité d’une île, on découvre que les néo-humains, délivrés du désir, de l’identité personnelle et de la dégradation du temps — soit des trois grandes causes du malheur des hommes — ne sont pas pour autant sortis d’affaire. « Planifiant l’extinction du désir en termes bouddhiques, la Sœur suprême comptait sur une énergie affaiblie, non tragique, qui devait continuer à permettre le fonctionnement de la pensée — d’une pensée moins rapide mais plus exacte, plus lucide, d’une pensée délivrée. Ce phénomène ne s’était produit que dans des proportions insignifiantes, et c’est au contraire la tristesse, la mélancolie, l’apathie languide et finalement mortelle qui avait submergé nos générations désincarnées. » Suivre les instructions du Bouddha, les plus précises et fiables qui existent pour transcender la misère humaine, n’est apparemment pas une solution. Mais, comme dit le rabbin d’une histoire juive célèbre : « Qui a dit qu’il y avait une solution ? »

Pas Houellebecq, en tout cas.

XVI —

Je ne suis pas bouddhiste, pour ma part, ni vraiment sûr qu’il y ait une solution, mais le pessimisme absolu de Houellebecq me semble au bout du compte être une croyance aussi, et le moment est venu de dire que cette croyance ne me convient pas. Je ne parle plus ici de mon amour-propre d’auteur, mais de position existentielle et de stratégie de vie. Car j’essaye de construire la mienne sur l’intuition qu’elle ne va pas nécessairement vers le pire. Vers la mort, oui, d’accord, mais je crois qu’il est possible, comme le disait magnifiquement Winnicott, de « mourir vivant ». Je crois que l’âge peut nous désencombrer et nous apporter, outre l’inévitable décrépitude, plus de liberté, plus de sagesse, plus d’amour — je postule que c’est la même chose. Que l’art, selon une autre phrase magnifique, qui est de Glenn Gould, « ne consiste pas en la décharge momentanée de doses d’adrénaline, mais dans la construction, sur la durée d’une vie, d’un état de quiétude et d’émerveillement. » Je ne sais pas s’il me sera donné d’accéder à cet état mais j’y travaille, c’est le travail de ma vie, et j’aime mieux croire les grands esprits, nombreux et concordants, qui m’assurent que ce travail n’est pas vain, que le chemin que je suis mène quelque part, plutôt qu’un type morose et goguenard qui, assis au bistrot, me dit que mes efforts ne servent à rien, qu’il y est allé, lui, au bout du chemin, et qu’il peut me garantir que c’est une impasse. Je lui en veux de ses efforts pour me décourager. J’aime mieux les auteurs que je peux considérer comme des compagnons de marche — parmi les grands contemporains : Pérec, Sebald, Bolaño, mais aussi des figures moins connues, comme Charles Juliet ou mon ami Hervé Clerc. Les livres de Houellebecq, au fond, ne me font pas de bien. Ils m’inspirent de mauvais sentiments — à l’égard de moi-même, à l’égard de la vie — et j’éprouve le besoin de m’en protéger. Cela ne m’empêchera pas de continuer à les lire, dans les dispositions contradictoires et passionnées que j’ai tenté de décrire, tant que nous serons en vie tous les deux.

XVII —

Je me protège de Houellebecq, sa voie n’est pas la mienne, pourtant plus le temps passe plus l’admiration médusée que j’ai pour lui se colore d’affection. Quelquefois je pense qu’il va mourir — sans doute pas très vieux, vu la vie qu’il mène, mais qui sait ? — et cette pensée me rend triste. Nous serons très nombreux, je crois, que sa mort rendra tristes, très tristes, parce qu’il aura pris sur son dos une partie de notre misère, qu’il lui aura donné forme et qu’il restera de lui ce qui, d’après lui, restera de l’homme : sa vaillance ; sa bonté, je ne sais pas, mais son amour sincère de la bonté, et son sens moral. Nous nous réciterons ce passage de La Possibilité d’une île — je crois ne pas connaître, dans la littérature, de citation mieux amenée, ni plus justifiée :

« Il se tut, me regarda droit dans les yeux. “Ç’a été un travail difficile, dit-il.

J’ai beaucoup pensé à La Mort des pauvres, de Baudelaire : ça m’a énormément aidé.”

Les vers sublimes me revinrent immédiatement en mémoire, comme s’ils avaient toujours été présents dans un recoin de mon esprit, comme si ma vie entière n’avait été que leur commentaire plus ou moins explicite :

C’est la mort qui console, hélas ! et qui fait vivre ; C’est le but de la vie, et c’est le seul espoir

Qui, comme un élixir, nous monte et nous enivre Et nous donne le cœur de marcher jusqu’au soir ;

À travers la tempête, et la neige, et le givre,

C’est la clarté vibrante à notre horizon noir ; C’est l’auberge fameuse inscrite sur le livre

Où l’on pourra manger, et dormir, et s’asseoir… »